2025年12月16日に開催いたしましたオフサイト・イベント(@東京丸の内)「半自然生態系の「かけがえのなさ」を可視化する:阿蘇の草原をモデルにしたネイチャーポジティブ事業のポテンシャル」は無事に終了いたしました。

約70名の方にご参加いただき、総合討論や懇親会も盛況のうちに終えることができました。

本シンポジウムにご協賛いただいた株式会社奥村組様に、心より感謝を申し上げます。

シンポジウムの趣旨

人の手が加えられることによってに維持管理されてきた「半自然生態系」は、生物多様性の宝庫です。特に熊本県の阿蘇の草原は野焼きなどの介入によって維持されてきた日本を代表する半自然生態系として知られ、豊かな生物多様性とそれに関連する生態系サービスの恵みによって、古くから周辺地域の経済を支えてきました。

しかしながら、時代の流れとともに社会環境にも変化が訪れ、その結果管理が行き届かなくなった半自然生態系の遷移と、地域的な自然資本の劣化が加速しています。

その一因は、今まで十分に可視化されてこなかった「地域的な自然資本がもたらす経済的な寄与」と、それらを守るための「半自然生態系の自然資本劣化を抑制するアクションの不足」であると考えられています。

このような観点と課題意識に基づき、本シンポジウムは、半自然生態系への経済投資による地域の自然資本の持続可能性の強化を、科学的エビデンスに基づいて議論する機会とすることを目的に開催させていただきました。

この記事では、シンポジウムにおける各スピーカーの講演内容の概要を紹介いたします。

1.日本の生物多様性保全優先度マップと半自然生態系の重なり:草原のかけがえのなさ

久保田氏(琉球大学/Think Nature)による講演では、日本の「草原」という環境の希少性と阿蘇の草原の特徴に触れたうえで、それらの適切な利用に向けた科学的なアプローチについて解説がなされました。

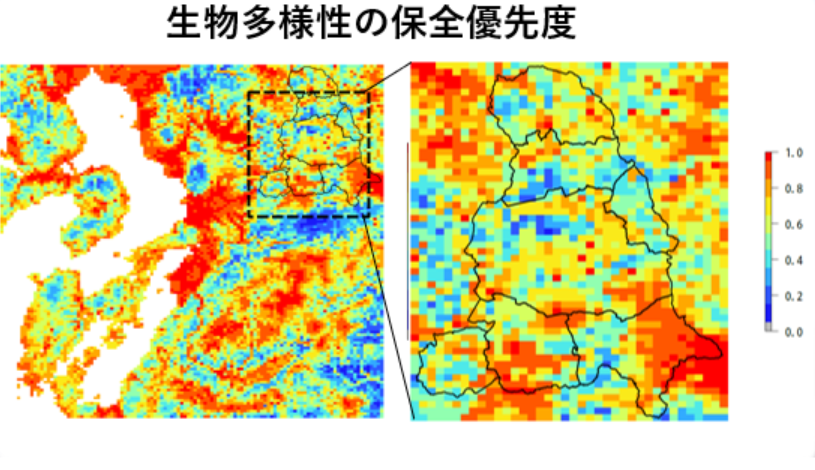

国が掲げる「30 by 30」のような生物多様性施策の実効性の確保においては、エリアごとの「保全重要度」を定量的に測定することが有効です。経験則に頼ったアプローチから科学的に説明可能なアプローチに移行することによって、保全効果の上昇が期待できるとしました。

また講演内で久保田氏は、生物多様性の保全優先度として、生き物の種数の多さだけではなく希少さも重要であるとして、古くから人の手によって管理されてきた阿蘇の草原のような「古草原」は、その両軸において重要度が高く、保全上極めて重要な立地であると指摘しました。

それらの環境が失われつつあるなかで、草原だった場所が時代を追うとともにどのように遷移してきたか、という点に関して久保田氏は、1970年代前後は人工林や二次林として変化していった草原が、今では建物用地や再エネ発電の土地として変化していると述べました。

土地の遷移が進むことで失われている生物多様性は、鳥類で哺乳類で特に多く、そのほかの分類群でも多くの種が消失すると指摘しました。その中の多くの種が絶滅危惧レッドリスト種に指定されています。

久保田氏は、研究データを積み重ねて生物多様性を定量化したものを地図上にマッピング、ヒートマップ化したものを示し、ここまでで説明してきた阿蘇地域の草原の「かけがえのなさ」を視覚的に明らかにしました。

まとめとして、「阿蘇の生物多様性のかけがえのなさというのが、阿蘇の地域の様々な産業を支えている。草原を中心とする開放的な空間があることで、阿蘇地域特有の農業や、畜産が成り立っている。」「草原特有の生物多様性、その価値の上に地域の社会経済が乗る形で、維持されている状況。草原特有の生物多様性性が失われるということは、その上の地域の社会経済の持続可能性というのも、危ぶまれる状況にある。」と指摘したうえで、阿蘇をはじめとする日本の草原を持続するためにはどうしたらいいのか、自然資本の再生強化という観点で、議論を続けたいとして、講演を締めくくりました。

2.草地管理によって維持される生態系サービスの価値評価草原に貯留される土壌炭素の定量

加藤氏(東京農業大学)の講演では草原をとりまくテーマの中でも「土壌」という環境に焦点を当て、草原が森林に遷移することによって変化する「土壌の炭素貯留量」に言及しました。

阿蘇の草原を構成する「黒ボク土」は、炭素を貯留するポテンシャルが高い、として近年注目を集めています。

加藤氏は、黒ボク土はなぜ炭素を貯留できるのか、という理由についてはまだ解明されていない部分も多い、としたうえで、「噴火した火山灰を母材としている」「野焼きなどの人為的な管理による草本由来の有機物供給」など、草原を維持してきた特異な環境と深い関係があると考えられていると解説しました。

草原における炭素蓄積のメカニズムとして考えられるもの

- 草本を燃やすことで発生する炭

- ススキ草原の特徴である根のバイオマス(地中の根の量が森林に比べ多い)

これらが火山灰から溶け出すアルミニウムと結合することによって、普通の土壌では分解されて CO2 として放出されてしまう膨大な有機物が、土の中に炭素として残るのではないか、と推察しました。

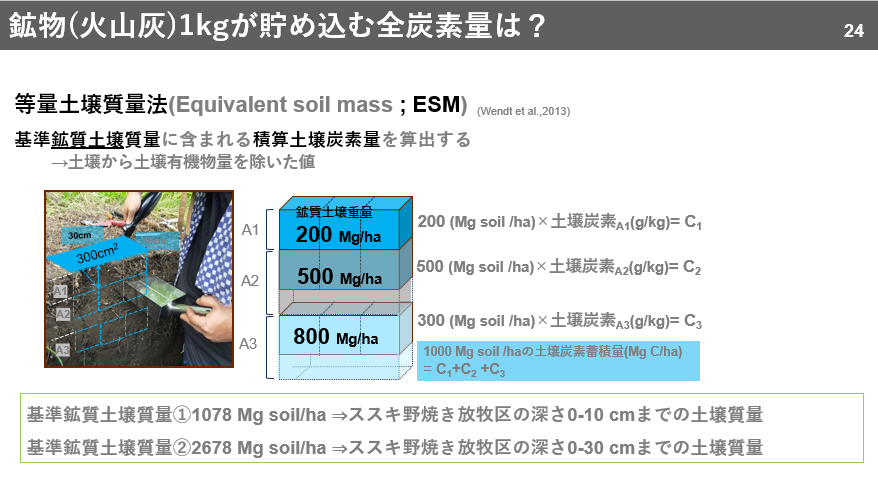

続けて、森林化によって喪失する炭素貯留サービスについて、長野県の菅平での調査を紹介しました。

紹介された研究では、菅平にある

- 古草原(昔ながらの半自然草原として長期間維持されてきた場所)

- 新草原(草原が二次林化した場所を再度伐採したエリアなど、草原継続が50年程度である場所)

- 森林

の土壌を比較しました。

本研究では複数の調査と解析が行われましたが、菅平でブロック状のに土を採取し、深さごとに密度や炭素量を測定した調査では、深さ10cmで比べても古草原が最も炭素量が高く、森林になると大きく落ち、もう一度新草原になると上昇することがわかりました。新草原では炭素量が復元したとありますが、それでも古草原には及ばなかったことから、加藤氏は「50年の時間では草原の炭素貯留機能は回復しきらない」とし、ここまでの調査を通して「森林化によって土壌中に貯留する全炭素量は減少する」と述べました。

また、草原の管理方法によっての炭素貯留量にも言及し、

・ススキの野焼きをしている草地

・ススキの採草地

・牧草(外来)の採草地

また、これらの植生の放牧の有無で比較を行いました。その結果、

- ススキ、牧草共に放牧の有無は炭素の量に変化はなかった

- ススキ、牧草間の炭素濃度は、ススキのほうが2%高い

ということがわかったとしました。

まとめとして、「歴史の古い草原、土壌中に貯留する炭素量が非常に多く、森林化することによって土壌中の炭素量は減少してしまう。かつ、50年間程度ではその土壌炭素量というのは回復しない。」「歴史の古い草原を牧草の採草地にしても、50年程度では土壌中に貯留する炭素量は変化しない可能性がある。」

として、長く受け継がれてきた古い草原の維持の重要性に触れました。

3.草地管理によって維持される生態系サービスの価値評価:斜面崩壊リスクの低減機能

浅田氏(熊本大学)の講演においては、土木工学の専門家の視点から見る「土砂災害と草原の関係性」に関して、多数の研究事例が共有されました。

生物多様性の維持によって得られる多様な生態系サービスの中でも、「斜面の崩壊リスクの低減」は、私たち人間の生活を守るという面で大きな役割を果たしています。

生態系が何によって土砂災害リスクを低減しているのかというと、大きく植物の「根茎」の量や強度に左右される、土壌の補強効果が大きいと考えられています。

浅田氏は「森林における根茎と土壌の補強効果に関する研究は広く行われてきたものの、草原に関してはあまり着目こなかった。」とし、研究によって、歴史ある草原の「根茎を発達させてきた種が多い」という点に着目し、それらが土砂災害リスクの低減にどう影響しているのかを調査しました。

紹介された研究では、平成 24年の阿蘇地域で甚大な被害が発生した九州北部豪雨によって発生した土砂災害を対象に、植生の崩壊抑制機能が働く「表層崩壊」を抽出し、分析を行いました。

浅田氏は「崩壊の発生確率」に着目して比較を行ったところ、地質によって崩壊確率が異なることが分かったとし、特に阿蘇のような火山再生物の土壌においては、針葉樹林、広葉樹林に比べて、低木林、二次草原といった植生の方が崩壊の確率は高いといったことが明らかになったと解説しました。

一方で、「崩壊の規模」に着目して分析を行ったところ、植生によって若干の差が見られ、二次草原の平均的な崩壊深度は広葉樹林より20cm小さいといったことが明らかになりました。

次に紹介された研究は、浅田氏が筑波大学と京都大学と共同で行ったもので、「歴史の古い草原と斜面安定性の関係」を調査したものです。

この調査では長野県上田市の菅平高原を調査地として、加藤氏の研究同様植生を

- 古草原(昔ながらの草原としてずっと草原だった場所)

- 新草原(草原から二次林、再度開墾して草原になって50年程度と遷移してきた場所)

- 森林

に分けて、せん断強度(土を分割して引っ張る力に抵抗する強さ)を比較しました。

その結果、森林よりも新草原、古草原の方が、せん断強度は有意に大きくなるということが、明らかになりました。

測定の中で、新草原のみ垂直荷重(地表側から地中側に向かって働く力)が大きいほどせん断強度が逆に小さくなるといった通説とは逆の傾向が示されたことに関しては考察の余地があるとしつつも、森林と歴史的な草原の比較においては「草原のほうが斜面の安定性に有意な影響を与えている」ことを示す結果を得ることができ、草原が持つ防災的な側面としての有用性が示唆されました。

また土壌中の根量が多くなるほどせん断強度が強化されることがわかり、根量が最も多い古草原が、最もせん断強度が大きい、という結果を得ることができました。

まとめで浅田氏は、「植生の違いが斜面崩壊リスクに与える影響として、崩壊の確率は新草原の方が高い一方で、崩壊の規模に関しては、新草原の方が森林より低い。これより新草原は崩壊リスクを低減させる機能を有すると考えられる。古草原に着目すると、せん断強度は古草原の方が、森林の下層植生と比較して大きいことが明らかになった。」

として、草原が持つ減災効果に対する期待を示しました。

4.伝統的な草地管理のネイチャーポジティブ効果 - 阿蘇・草原の見える化システム –

五十里氏(Think Nature)による講演では、環境省が推進する学術研究として実施された『歴史が生み出す二次的自然のホットスポット:環境価値と保全効果の「見える化」』から、「半自然生態系の生物多様性の価値に関する分析」、またそれらを「どのように維持、再生していくかという部分に関する分析」を中心に解説されました。

冒頭では、草原に生息する植物の多くが現在絶滅の危惧にさらされていることを共有し、過去 50年で見て半減、面積当たりの絶滅危惧種数は森林の 10倍以上であるとして、「なぜこうなってしまったか」を考察しました。

日本の草原は成り立ちとして、「気候の厳しさや自然のかく乱によって森林化できないことによってできた草原」から、「人間活動によって維持されてきた草原」に少しずつ遷移していきました。

そのような背景から現在の草原には、人間による管理の継続に依存した草原性植物が多数存在しています。そのような種は新しい草原には分布しにくく希少性が高い上に、根茎を発達させるなどの草原性植物独自のユニークな機能によって、豊かな生態系サービスを支えていると考えられています。

研究内で収集した 、7 万点以上の植生プロットデータを基にした解析により、100年以上も継続している歴史ある草原は、新草原に比べて面積当たりの種数が 2倍以上になるということがわかりました。また、分類群ごとの保全優先度マップをと古草原の分布を重ね合わせると、植物やチョウにおいて特に歴史のある草原の重要度が高く、鳥類は比較的新しい草原においても分布しやすい、ということがわかっています。

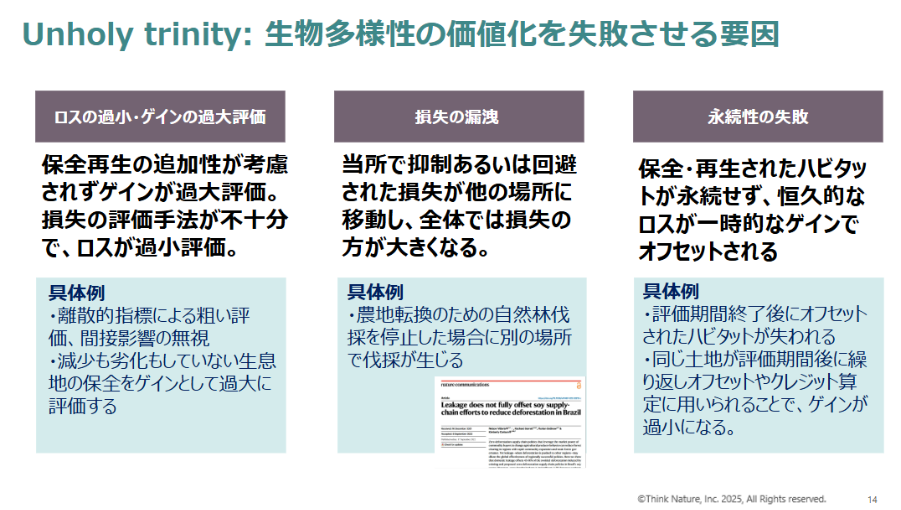

五十里氏は「草原を守る難しさは具体的にどういったところにあるのか」といった点に触れ、ここでの背景として重要なのは、生物多様性オフセットクレジット、生物多様性の価値化による資金誘導の流れであるとしました。生物多様性のオフセットに関する研究は、長い歴史がある一方で、現状そのま制度化してもうまくいかないのでは、といった批判も寄せられている分野です。

本講演内では、ヘルシンキ大学のアッテ・モイラーネン博士を招いた研究を紹介しました。

オフセットクレジットを有用なものとして組み上げることを目指す場合に、生物多様性の価値化を失敗させる要因として大きく3つが挙げられています。

- ロスの過小・ゲインの過大評価(減少も劣化もしていない生息地の保全を過大評価するなど、正負の影響の大きさを見誤る)

- 損失の漏洩(保護区の設定などによって開発場所が移動した結果かえって損失が大きくなる)

- 永続性の失敗(評価期間終了後に開発に転じ、結局生物多様性が損失する)

このような観点で見た場合の草原は、管理放棄されると消失してしまうという特徴から、永続性の確保が極めて困難であると解説しました。

五十里氏は、前提としてオフセットクレジット自体が難しいとしたうえで、面積当たりの生物多様性が高い草原は、短期的に保全によって得られる効果が高パフォーマンスであるといえるポテンシャルを期待できる一方で、永続性の部分にオフセットの実現の難しさがあるということを示しました。

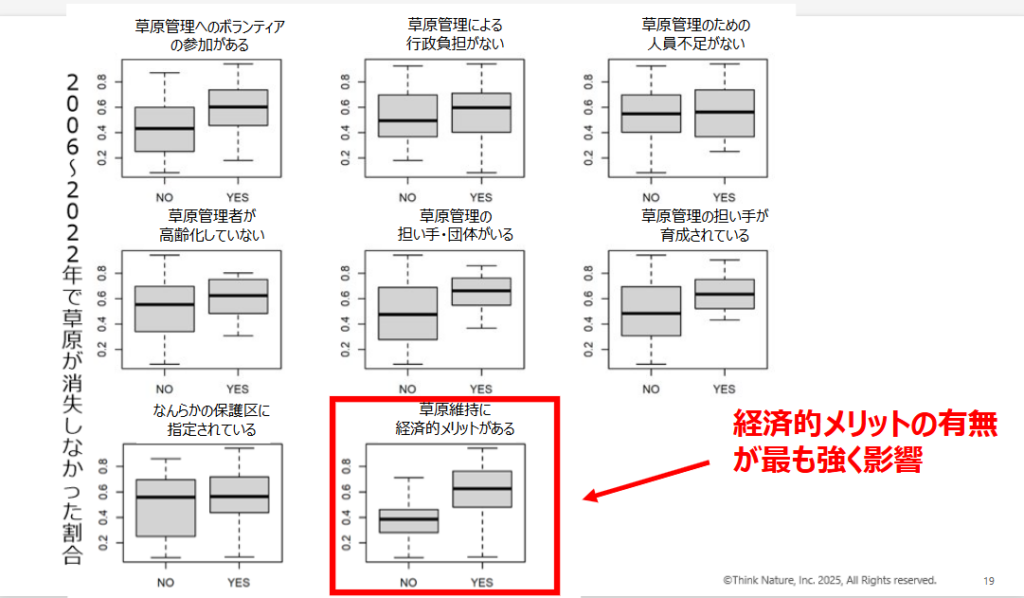

ここまでの課題を踏まえて、具体的にどうすればよいのか、という部分を明らかにするために紹介されたのが、空間データと草地管理に関するアンケート結果を統合した研究です。

五十里氏は、ステークホルダーに対するアンケートの集計の結果として、一番大きいのは「経済的なメリットである」として、実際に経済的なメリットが大きい自治体ほど、草原の維持管理も積極的に行われている、という結果を得たと述べました。

草原が生む経済効果として、どんな姿を目指していくべきか、というのはこれから議論の余地がある、としたうえで、講演中では2つの要素を提示されました。

一つ目は観光資源としての草原です。観光価値を測定する簡易指標として「人流」を解析したところ、「100年以上継続期間がある草原は、休日に人口が増加している場所が非常に多い」という結果を得ました。

植物の保全優先でも最上位の場所とされるこのような草原でこのような結果を得ることができたことで、五十里氏は草原の観光価値と経済的なポテンシャルの高さが示唆されたとしています。

二つ目は、現段階ではまだ検証の余地がある仮説として、再エネ拠点としての維持管理に期待ができると述べました。

日本で使う電力をすべて再エネで賄おうとした場合、日本中の農地すべての広さに匹敵する(約400万ha前後)広大な開放地が必要といわれています。そこで、農地として使われなくなった場所にソーラーパネルを設置し、開放地をもう一度作り出すことで、再生可能エネルギーの確保と草原の維持を両立できるのではないか、と指摘しました。

この仮説の共有において五十里氏は、非営利の管理と継続が難しい中で、経済価値と一体化したエネルギー生産および土地利用を行う形で、草原の回復を実現するということが、今後草原の新しい維持の仕方になりうるとの期待を示しました。

まとめとして、「継続して管理されてきた古草原の生物多様性価値は極めて高い。経済的なメリットが草原の維持につながっており、そのメリットについても定量評価しうるため、効果を測しつつ経済価値を高めていく手法に関しては引き続き議論の余地がある。オフセットクレジットを行う上では、生物多様性のオフセットそのものが難しいものであると認識したうえで、草原においては特に永続性の部分を考慮する必要がある」として、講演を終えました。

総合討論

総合討論においては、講演を行った登壇者4名が参加者の皆様からのご質問やご意見を受け付け、草原の価値の高さや価値ある草原をどのように保全、或いはうまく利用していくかといったテーマに関し、農業とのつながりや国内外での「価値ある自然」の考え方の違いなど、活発な意見交換が行われました。

草原の価値の評価に関して、今回紹介された以外の有効な指標に関しての質問では、浅田氏より「古い草原の方が土壌の空隙が多い(=浸透能力が高い)のではと考えている。それによって水源としての回復力も高い可能性がある。」として草原の水源涵養機能に関する期待を示し、加藤氏からも「植物の残存量が多くなることで、それだけ空隙も大きくなるため、透水性の向上と水源涵養能力には期待ができる」とした。

そのうえで、講演でも紹介した研究で分かった「草原は50年程度では回復しない」という結果から「古草原の保全がまず 第一次で、新しい草原化は次のステップと考えている」としました。

半自然生態系の価値に関する議論において「価値の評価を行い、対外的に示す」ことの重要さに触れるなかで久保田氏は、「草原に限らず様々な環境において、それらが持つ価値は多面的であるため、一つ一つ丹念に数値化、見える化することが重要である。」と述べました。

また、見える化を実現することで、いま議論が巻き起こっている再エネと生物多様性のトレードオフの解決も期待できる、という部分にも触れました。

今は再エネ拠点の設置における土地の開発によって、生物多様性が損失されるという、「脱炭素」と「生物多様性」の間でトレードオフが発生している状況です。

久保田氏は生物多様性情報を見える化することで、「どういう場所に再エネを作るとコンフリクトが発生するのか」ということを未然に明らかにすることができるとし、講演の中であげられた再エネの話題とつなげながら、「再エネを推進することに自然に配慮したアクションを伴わせ、草原維持にも資金還流を図れないかと考えている。」と述べ、永続的な草原の管理につなげたいと述べました。

本シンポジウムでは、草原の生物多様性が持つ多様な生態系サービスをはじめ、その中でも

- 炭素貯留効果

- 土砂災害の防止効果

に関しての詳細な解説など、様々な草原の価値をご紹介させていただきました。

草原が様々な恩恵をもたらしてくれる一方で、多くの人はその事実を知らない状況です。私たちは、それを見える化して知っていただくというところが、草原を保持し生物多様性を維持していくためのファーストステップだと考えています。

本シンポジウムと記事が、ご覧いただいた皆様にとってのそのファーストステップになりましたら幸いです。