表記のタイトルは、私たちが現在文部科学省からもらっている予算の課題名です。このタイトルに記されたことの実現を本気で考えています。

私は、バイオロギングという手法でウミガメや海鳥といった海洋生物の生態や生理を研究してきた生物学者です。バイオロギングというのは、小型の計測機器を取り付けた動物を広い海に一旦放し、その後、機器を回収したり、機器から遠隔送信することでデータを得る研究手法のことで、直接観察し続けるのが難しい海洋生物を調べるために考案されました。1980年代にはじまり、2003年に第1回国際シンポジウムが日本で開催されたときにその名称が生まれました(図1)。

私は大学院生として1989年にウミガメの研究を始めて以来、ずっとバイオロギング手法で様々な動物の生態を調べてきました。「機器を動物に付ける」などというと、「動物がかわいそう」と時々言われます。「影響が全く無い」とは言いきれませんが、私たちは動物の本来の生活をできるだけ損なわないように、できるだけ小型の装置を開発し、負担の少ない付け方を工夫しています。バイオロギングが始まって間もない頃はあらゆる装置が大きく、せっかくウミガメに装置を付けたのに2度と同じ砂浜に上陸してこない、といったことがしばしばありました。本来、夏の産卵期にウミガメは同じ砂浜で2週間くらいの間をおいて3〜4回産卵します。従って、装置を付けたウミガメが同じ砂浜に戻ってこなかったのは、負荷が大きすぎたせいだった可能性が考えられました。そこで、私は装置の取り付け方を工夫して、ウミガメの背中についているカメフジツボを模して、小さな土台を甲羅に接着し、その土台に記録計を固定するというカメにとって痛くないやり方を考案しました(図2)。3年がかりで手法を改良した結果、装置を付けたウミガメたちが次々と砂浜に再上陸してくれるようになりました。

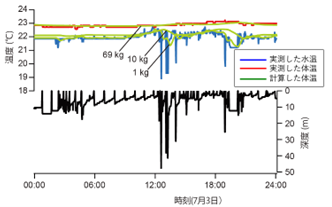

海を自由に泳ぎ回るウミガメの潜水行動や体温などの生理情報が得られるようになると、水族館で飼育している個体ではけして分からなかったような生態が次々に明らかになっていきました。例えば、ウミガメは息をこらえて潜る事ができます。アカウミガメは、普段は深度30mくらいの潜水を繰り返していますが、時には340m以上まで潜り(Narazaki et al. 2015)、これまでの最大記録は450mです。潜る時間は平均でも30分間くらいですが、冬になり水温が下がっていくと潜水時間は延びていきます(Narazaki et al. 2015)。例えばアカウミガメの場合、最長で10時間ほど潜っていられることが知られています(Broderick et al. 2007)。深く潜ったときにもウミガメは一時的に低水温を経験します。皆さんも、夏の海水浴でちょっと深く潜ったら水が冷たかったという経験があると思います。その極端な事例をウミガメは経験しています。これまで、潜水中にアカウミガメが経験した最低水温は、何と0.8℃でした。ほぼ氷水に近い温度を経験したことになります。ウミガメは爬虫類なので、一般的には変温動物ということになります。ところが、体が大きなことによってもたらされる巨大恒温性のおかげで、一時的な低水温を経験しても体温は変化しないということが分かり(図3) (Sato 2014)、それが私の学位論文となりました。

ウミガメと関わり続けて35年以上にもなると、嫌でもウミガメ保全を意識せざるを得ません。世界的には8種類いるウミガメは、いずれも絶滅の恐れが懸念される保護動物です。日本では現在アオウミガメの数が増加する一方で、アカウミガメの数が減少しています。しかし、その原因は明らかになっていません。私に言わせれば、機器を体に付けられる負担よりも、生態が分からぬまま個体数を減らしていく境遇の方がよっぽどかわいそうなことです。バイオロギング手法を駆使して彼らの生態をもっと明らかにして、保全に貢献したいと常々思っているのですが、私が最も残念に思っているのは、世間の人々の関心の低さです。ウミガメという動物を知らない人はいませんが、ウミガメの保全に同意してくれる人は残念ながら少数派です。これまでの経験に照らし合わせると、せいぜい1〜2割といったところでしょうか。私たちがどんなに生態を明らかにしたところで、世間の人々がウミガメ保護に同意してくれないことには保全は実現できません。そこで、私はある作戦を考えました。それは、ウミガメに直接人類の役に立ってもらうということです。「そんなことができるのだろうか」と皆さんは思うかもしれませんが、私に言わせると「可能性大」なのです。

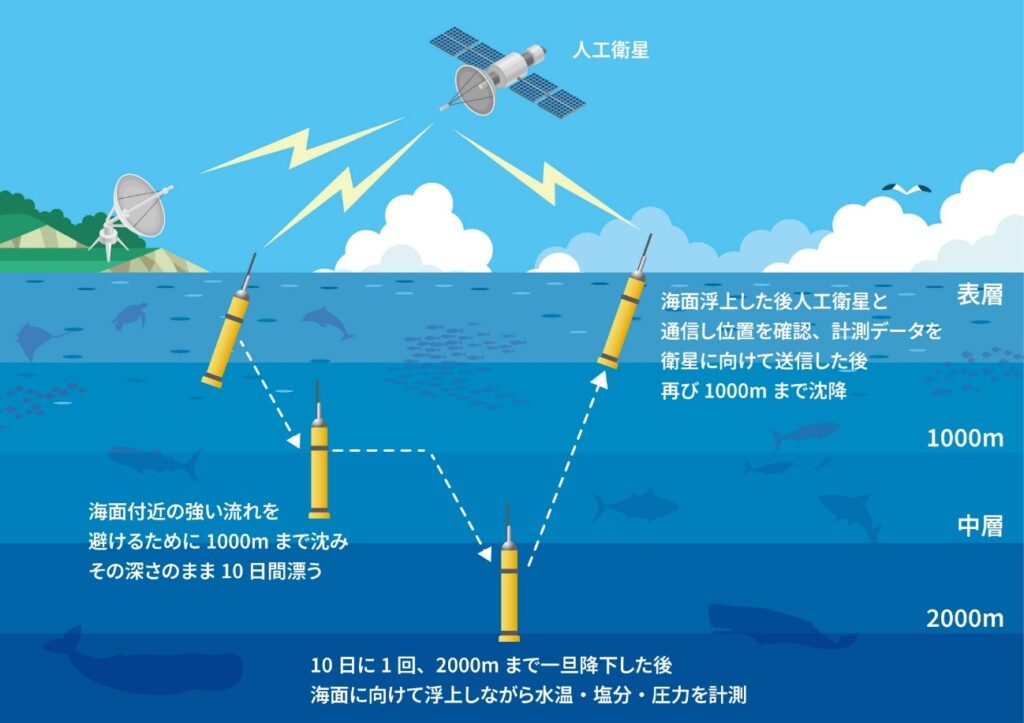

毎年夏から秋にかけて日本列島に台風がやってきます。南の熱帯地方に新たな台風ができる度に、どのルートを通り、いつ日本に上陸するだろうかということが気になります。進路予測が正確になれば、漁業者や海運業など海に関わる労働者の安全性は上がり、一般市民の被害も予防的対策によって軽減できます。しかし、実際には予報円は非常に大きく、台風の進路を正確に予測するのは難しいのが現状です。台風の進路予測は、大型計算機の中で物理計算することで達成されていますが、予想の精度を向上させるために最も重要なデータは現場水温です。表面水温が28℃より高いと、より多くの水蒸気が大気に供給されて台風のエネルギーを増大させるのです。例えば、表層水温が30℃であった場合、水面から10cmだけがその温度であるのか、それとも水面から30mの深さまでが30℃なのかによって、水の持つ熱容量は大きく異なります。当然のことながら後者の方がはるかに多くのエネルギーを台風に供給できます。海表面水温は人工衛星を使った観測網で測定されています。しかし、人工衛星では水面より下の様子を観測することはできません。代わりに全世界でアルゴフロートという漂流ブイが毎年4000本ほど投入されており、これが10日に1回水面と深度2000mを往復することにより水面下の温度を計測し、水面にアルゴフロートが浮上したタイミングで人工衛星を経由してデータが送られてきます(図4)。こういった観測網により、現在の台風進路予測を始めとした様々な気象予報の精度は達成されています。

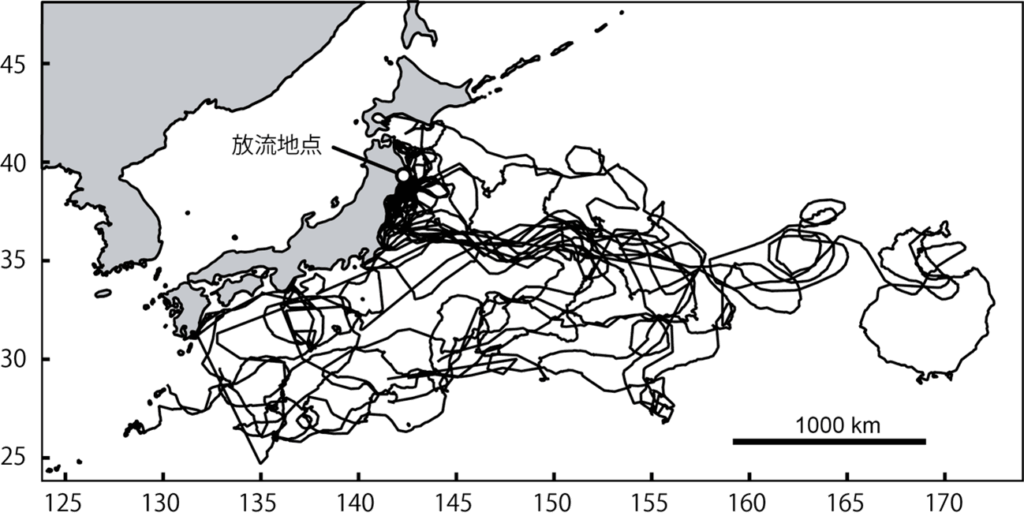

昔に比べると、現在の気象予報の精度ははるかに良くなったと私は感じます。しかし、時々予報に反する動きをする台風もあります。どうすれば予報の精度をこれ以上あげることができるのでしょうか。人工衛星の数や海に投入するアルゴフロートの数を増やすというのは誰もが考えることです。私は、ウミガメを始めとした海洋動物を使うといった、質的に異なる手段を組み合わせることを提案しています。ウミガメを対象としたバイオロギング研究で明らかになったとおり、ウミガメは台風が北上してくる時に通過する海域をウロウロと回遊し、深度数十メートルから300メートルほどの潜水を繰り返しています。そして、少なくとも30分に1回は浮上して呼吸しています。深さと水温のデータを一時的に記録し、呼吸のタイミングで人工衛星を通じてそのデータを送信する装置が開発されています。したがって、これらの装置を付けたアカウミガメを毎年10〜20頭ほど放流することで、日本の太平洋側の水温観測網を構築できるのです(図5)。

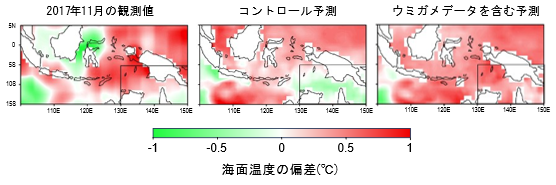

2017年に、東南アジアの西パプアの産卵場で、5頭のヒメウミガメに上記の装置を取り付けたことがあります。カメはその後アラフラ海と呼ばれる海域を回遊し3ヶ月間の潜水行動や経験水温についてのデータを送ってきてくれました。私たちは生物学者としてその回遊行動や潜水行動について解析して、論文として発表しました(Fukuoka et al. 2022)。その時、海洋物理学の研究者にウミガメ由来の水温データを渡し、アラフラ海の水温予測に関する数値実験を行ってもらったところ、たった5頭のヒメウミガメが測定した水温データを大型計算機の物理モデルに入力することで、3ヶ月後の海面水温の予報精度が大幅に向上するという結果が得られたのです(図6)(Doi et al. 2019)。同じことが日本近海でもできないかと私は考えています。

本来、人類の役に立とうが立つまいが関係無く、ウミガメという素晴らしい生物の生態が明らかになること自体に意味が有ります。生態が分からないままこの生物が絶滅するなどということがあって良いわけはありません。しかし、正論だけで世の中の大多数からウミガメ保全に対する同意が得られないのであればしかたがありません。次善の策として、まずはウミガメ由来のデータを気象予報に役立てて、ウミガメに意識を向けてもらおうと考えています。

私は、ウミガメだけが大切だと思っているわけでは全くありません。全ての海洋動物が等しく重要です。現在、人類は様々な形で海洋を利用しています。漁業による水産物の利用、海運による物資の流通、鉱物資源探索や採掘、あるいは最近では洋上風力発電の適地選定が盛んに進められています。いずれも人類の生活を支えるのに必要不可欠な活動ですが、結果として特定の動物種の減少や絶滅などを招いてしまうと、それは回り回って水産資源の減少や分布域の変化などの形で顕在化し、人類に思いがけない不利益をもたらしてしまいます。そうならないように、事前に影響を調べるアセスメントがとても重要になってきますが、ここでもバイオロギングは役に立つと思っています。人間による環境改変が、そこで暮らす海洋生物にどのような影響を及ぼすのかを、直接動物に尋ねる手法がバイオロギングだからです。

具体的な例をあげてみましょう。例えば、ある海域に洋上風発を建設する際、事前に行われるアセスメントでは、船や飛行機を使って建設予定地にどのような生物がいるのかを目視で調べたりします。バードストライクの可能性がある海鳥として、どんな鳥がそこで目撃されるのかを数えるのです。私は、バイオロギングによる調査こそもっとも直接的なアセスメントになると思っています。その海域を利用している海鳥の移動経路や行動についてのデータを使えば、建設予定海域における詳細な行動パターンを把握できます(図7)。洋上風力発電施設が実際に建設されることもあるでしょうが、そこで暮らしていた動物たちの生活がどのように変わるのか変わらないのかを長期に渡ってモニタリングすることが、真の影響評価になると思っています。

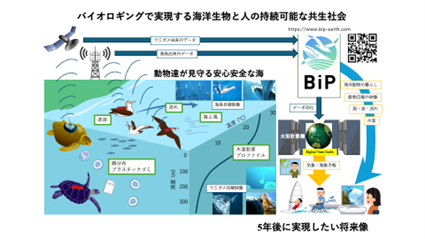

実際にアセスメントをしたい海域で、新たにバイオロギング調査を行うことも可能ですが、実は既に現場海域におけるバイオロギングデータが得られている場合もあります。これまで、様々な海洋生物を対象とした研究が数多く行われてきましたが、個々のバイオロギングデータは、その調査を行った研究者のパソコンに眠っていることが多いことに気づきました。そこで、それらのデータを集めて、広く公開するためのデータベースBiologging intelligent Platform (BiP)( https://bip-earth.com/intro)を作りました(Sato et al. 2025)。使い方はヘルプページ(https://help.bip-earth.com)に書いてありますので、是非一度覗いてみて下さい。とりあえず、データ閲覧(View Data)や追跡している個体の経路データ閲覧(LiveMap)などがお勧めです(図8)。

動物が好きな人は、このサイトからお気に入りの動物の回遊経路を眺めて楽しむことができます。また、意欲的な中学生以上の方は、データをダウンロードして自由研究に活用することもできます。最近、高校では情報学が新しい科目に加わりましたが、その実習でBiPにあるデータが使われることも考えられます。さらに、バイオロギングデータが環境アセスメントや気象予報にも利用されるようになった暁には、海洋生物と人の持続可能な共生社会の実現が達成できるのではないでしょうか(図9)。

引用文献

- Broderick AC, Coyne MS, Fuller WJ, Glen F, Godley BJ. 2007. Fidelity and over-wintering of sea turtles. Proc R Soc B 274: 1533-1538.

- Doi T, Storto A, Fukuoka T, Suganuma H, Sato K. 2019. Impacts of temperature measurements from sea turtles on seasonal prediction around the Arafura Sea. Front. Mar Sci 6:719.

- Fukuoka T, Suganuma H, Kondo S, Sato K. 2022. Long dive capacity of olive ridley turtles (Lepidochelys olivacea) at high water temperature during the post-nesting foraging period in the Arafura Sea. J Exp Mar Biol and Ecol 546: 151649.

- Narazaki T, Sato K, Miyazaki N. 2015. Summer migration to temperate foraging habitats and active winter diving of juvenile loggerhead turtles Caretta caretta in the western North Pacific. Mar Biol 162: 1251-1263.

- Sato K. 2014. Body temperature stability achieved by the large body mass of sea turtles. J Exp Biol 217: 3607-3614.

- Sato K, Watanabe S, Noda T, Koizumi T, Yoda K, Watanabe YY, Sakamoto KQ, Isokawa T, Yoshida MA, Aoki K, Takahashi A, Iwata T, Nishizawa H, Maekawa T, Kawabe R, Watanuki Y. 2025. Biologging intelligent

Platform (BiP): An Integrated and Standardized Platform for Sharing, Visualizing, and Analyzing Biologging Data. Mov Ecol 13: 23.