先日、弊社代表取締役CEOの久保田(琉球大学・教授)が参画した国際共同研究の論文が、サイエンス誌に発表されました。

Genomic signatures indicate biodiversity loss in an endemic island ant fauna

https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads3004

このサイエンス論文では、昆虫の生物多様性が生息地の人為的撹乱で消失する「ネイチャーネガティブの歴史」を見える化しています。

今回の記事では、この論文で明らかになった科学的エビデンスを紹介しつつ、島の生物多様性の起源と維持に関する「タクソン・サイクル(taxon cycle)」と呼ばれる理論を元に、人新世における生物多様性の破滅的状況を解説します。

論文概要

世界的に昆虫個体群の減少が急速に進行しています。特に2010年代後半以降、昆虫群集の劣化が国際的な研究を通じて広く知られるようになり、「昆虫の黙示録※(Insect Apocalypse)」といった警告がなされています。

※黙示録(Apocalypse)とは新約聖書におけるヨハネの黙示録のことで、「破滅的な状況」や「世界の終末」を意味する言葉として使われます。

昆虫は受粉や害虫防除など、農作物の安定生産に関わる重要な生態系サービスを提供しているので、昆虫の生物多様性消失は、私たちの社会・経済に悪影響を与えます。したがって、昆虫個体群の減少の規模と要因に関する科学的知見は、私たちの暮らしの持続可能性にとって極めて重要です。

しかし、昆虫の個体群動態を長期・広域的に把握することは、とても困難です。そこで、このような難題を克服すべく、本論文の研究を主導したツォン・リウ博士とエヴァン・エコノモ教授は、数十年に渡って集積された博物館標本に「群集ゲノミクス(群集遺伝学的手法)」を適用し、特殊なシーケンシング手法により、断片化したDNAを比較しました。これにより、数百万年もの歴史を遡って、昆虫の個体群動態の定量が可能になったのです。

フィジー諸島をモデルにして、100種以上のアリの標本から、数千個体のゲノムを解読し、これらのデータをもとに、アリがフィジー諸島に移入・定着した事例に基づいて、数百万年にわたるフィジー島嶼におけるアリの進化的多様化が解明されました。具体的には、アリの祖先種がフィジー諸島に入植して以来、どのように数多くの固有種が分岐的に進化し、現在のフィジー諸島における多様なアリ群集を形成したのか、そして、近年のアリ各種の個体群がどのように増減しているのかを推定したのです。

その結果、驚くべきことに、フィジー諸島の固有種の79%が減少傾向にあり、この減少は約3000年前のフィジー諸島へのヒトの入植後に始まり、近年300年で種個体群減少が加速したこと、そして個体群減少の主な要因は、生息地の人為的撹乱であることが明らかになったのです。

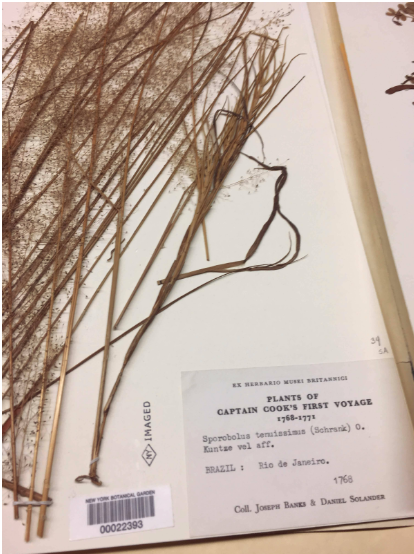

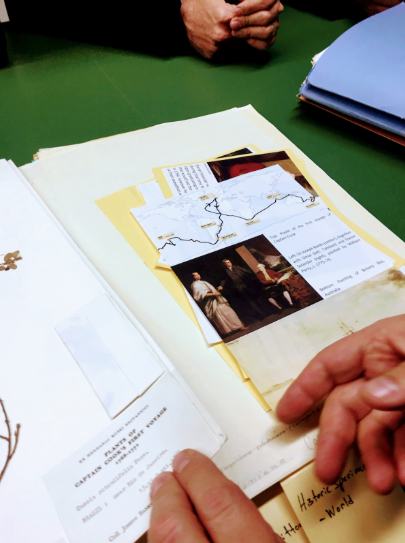

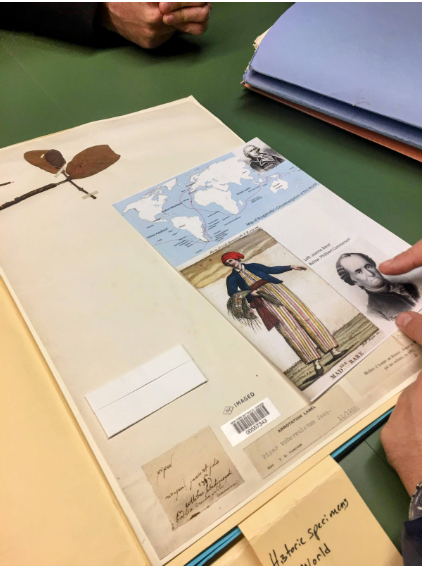

この論文の成果で特筆すべき点は主に2つあると思います。一つ目は、長期的な生物多様性トレンドを可視化する上で、自然史の賜物である博物館標本の重要性を示したこと。

自然史研究において博物館の存在は不可欠で、博物館で地域の生物情報が地道に集積されているからこそ、今回の研究のように生物多様性の歴史的トレンドが把握できたのです。博物館の生物標本の価値が、現代的なゲノミクス的研究手法で脚光を浴びることになりました。

二つ目は、島の生物多様性が、その進化的な固有性ゆえに、人為的な影響に対して極めて脆弱であることを明らかにしたこと。この点は、昆虫の破滅的状況に関する科学的エビデンスを添えると同時に、進化の歴史的産物である生物多様性が人為的インパクトによって終末的状況にあることを示唆しています。

閑話:生物標本の収集と収蔵がもたらす価値

王立キュー植物園やニューヨーク植物園の標本庫と標本(写真は全て久保田が撮影)。ジェームズ・クック(James Cook)が1700年代後半に太平洋を航海した際に収集した約250年前の標本(下段の写真)も収蔵されている。このような博物館に収蔵された生物標本が、種個体群の歴史的盛衰を定量する重要な情報を提供する。

人新世におけるタクソン・サイクル

今回のサイエンス論文は、フィジー諸島におけるアリ群集の生物多様性にフォーカスしていますが、それに関する「タクソン・サイクル(taxon cycle)」と呼ばれる仮説を元に、人新世における生物多様性の破滅的状況を考えてみたいと思います。

タクソン・サイクルは、E.O.ウイルソン先生 がカリブ海島嶼のアリ類の分布パターンを研究する過程で提唱した仮説です。また、リクレフス先生が島嶼の鳥類分布パターンの分析から「島の生物多様性がどのように起源し、維持されているのか」を説明する仮説として知られるようになりました。

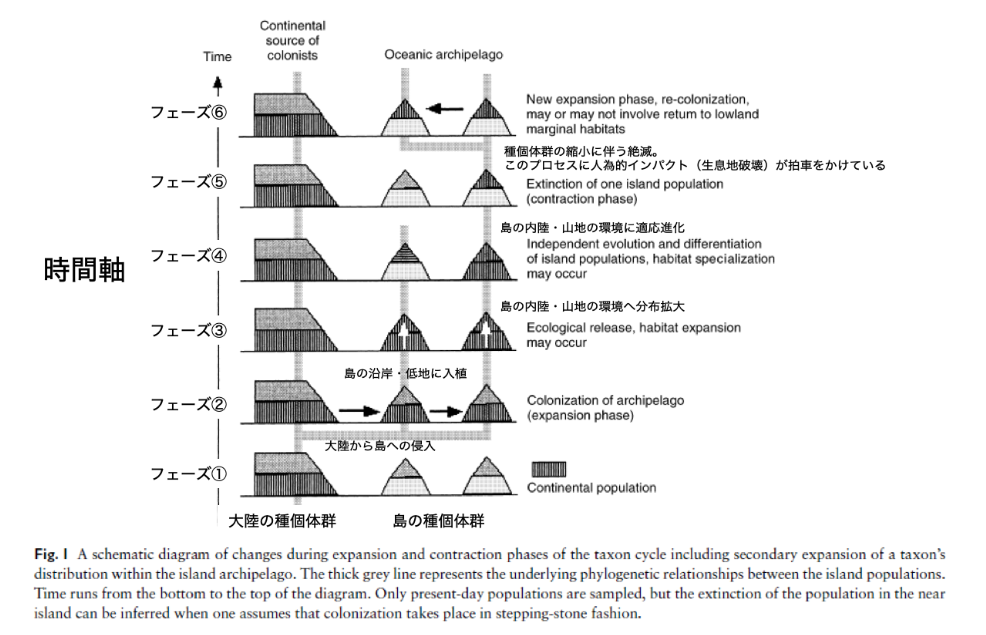

タクソン・サイクル仮説を簡潔に解説します。以下のグラフで示されているように、島嶼では生物種が島々に侵入して(フェーズ①から②)、入植後に島内で沿岸から内陸・山地へ分布を拡大し(フェーズ②から③)、島の環境に適応進化して固有種になり(フェーズ④)、さらに、島の環境変化や外来種の侵入に伴って、固有種が局所化して個体群が縮小して、やがて絶滅に至り(フェーズ⑤)、一連の「サイクル(種の一生)」が繰り返されるといった考え方です。

Ricklefs and Bermingham (2002) The concept of the taxon cycle in biogeography.

Global Ecology and Biogeography 11: 353-361. https://doi.org/10.1046/j.1466-822x.2002.00300.x)http://www2.hawaii.edu/~khayes/Journal_Club/spring2007/ricklef_bermingham2002_Glob_Eco_Biog.pdf

例えば、フィジー諸島には 約190 種 のアリが分布しており、そのうち 約 70% がフィジー固有種です。

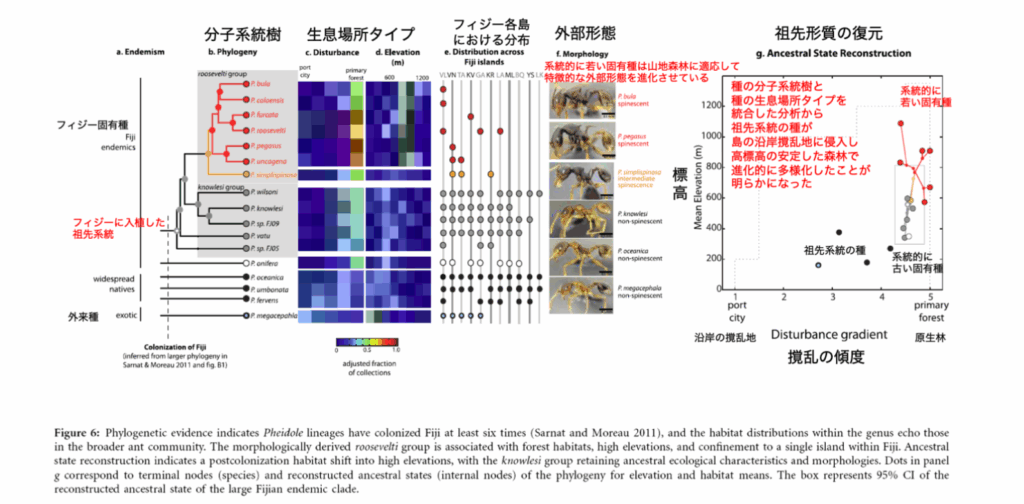

アリの分子系統樹と生息場所タイプを統合した祖先形質復元の結果から、フィジーにかつて侵入した祖先系統の種が島の沿岸撹乱地に侵入し、その後フィジー島嶼で分布を広げ、島の山地の安定した森林環境に適応して特徴的な外部形態を進化させ、多様化したこと明らかになっています。

Economo & Sarnat (2012) Revisiting the ants of Melanesia and the taxon cycle: historical and human-mediated invasions of a tropical archipelago. The American Naturalist 180

https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/665996

タクソン・サイクルが暗示する人類社会の黄昏

さらに注目すべき点は、生物種がある島に侵入して適応進化して固有種化することで、環境変化に対する耐性を失ったり、新たな外来種の侵入に対応した競争能力が脆弱になることです。

このような人為インパクトをドライバーにしたタクソン・サイクル仮説は、人間社会のいく末にも投影できるかもしれません。

と言うのは、私たち人類は自然を改変することで、社会環境を安定化させ経済を効率的に成長させてきました。

このような人為的な自然改変はマクロスケールで進行し、地域的にも累積的なインパクトとなって、自然を劣化させてきました。経済を短期的に成長させる上では十分過ぎるほどに成功しました。

一方、地球上の生物多様性の豊かさは、地域的な環境の特徴に対応した地域固有の生物相で成り立っています。人間活動による土地改変は、どの地域にも類似したような環境を創出し、地域固有の生物相の存続を脆弱化させ、自然資本を劣化させつつあります。SDGsウェディングケーキモデルで明示されているように、生物多様性が劣化して自然資本のパイが縮小すれば、自然に依存して成り立っている社会・経済も脆弱化することは必然です。

人新世の生物多様性消失の最終的な帰結は、人類というタクソンをサイクルさせる「黙示録」なのかもしれません。

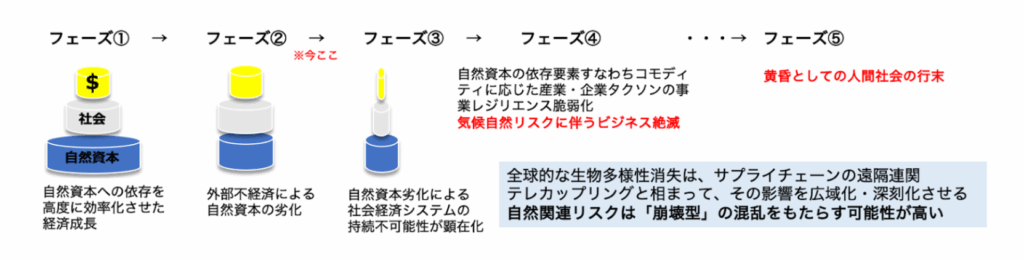

以下に示したような、自然関連リスクによる「人間社会の黄昏」については、またの機会にさらに考察してみたいと思います。