生物多様性の損失の危機

1970年以降の人間活動の急速な拡大によって今や地球の環境収容力と回復力は限界に近づいており、生物多様性の一体性はすでにその限界を超えている(小堀 2021)。2025年の世界経済フォーラムのグローバルリスク報告では、今後10年間で最も深刻なグローバルリスクのトップ10を挙げている。上位4位は環境リスクで、第1位は気候変動、第2位は生物多様性の損失と生態系の崩壊で、地球の環境が危機的な状況にあることを示している(World Economic Forum 2025)。

生物多様性は、社会、経済の基盤である。健全な生物多様性(生物圏)が維持されることで社会、経済活動が成り立っている(図1)。なお、自然資本は、生物多様性と同義であり、前述の世界経済フォーラムでは、世界のGDPの84兆ドルのうち44兆ドルは、自然資本に依存していると試算している(World Economic Forum 2020a)。

自然資本は、生物多様性の国際的取り組みが開始された1992年比で、その後の20年間で40%減少している。自然資本を切り崩して、その他の資本を増やしてきた結果である。私たちは、従来の価値観や経済社会システムから脱却し、生物多様性を守りながら、その恵みを得る新たな社会を再構築することが、世界の共通課題となっている。そのためには、個人と社会の変容が求められている。

Stokholm Resilience Centreの図に追記

出典:https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2017-02-28-contributions-to-agenda-2030.html

生物多様性の回復を目指すネイチャーポジティブ

2022年の生物多様性条約締約国会議(COP15)では、新たな国際目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組み:GBF」が採択された。翌年には、日本の生物多様性国家戦略が閣議決定された。いずれも2050年までに長期目標の「自然と共生する社会」を実現し、生物多様性を完全回復し、2030年までの中期目標では、生物多様性の損失を食い止め、プラスに反転させる「ネイチャーポジティブ:自然再興」を実現する。中期目標のターゲットとしては、締約国は陸域と海域の30%以上を保全する「30by30」の達成や企業や金融機関は生物多様性に係るリスクや影響を評価・開示することは重点目標となっている。

「30by30」の取組みとして、環境省は2023年に民間の活動等によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する制度を開始した。里地里山、都市緑地、企業緑地などの身近なサイトの登録も可能であることが特色で、現在までに全国の328か所が認定され、優れた先進事例が多くみられる。しかし、現在までに認定された自然共生サイトの総面積は国土の面積の0.5%程度である。

新たな「地域生物多様性増進法」の施行

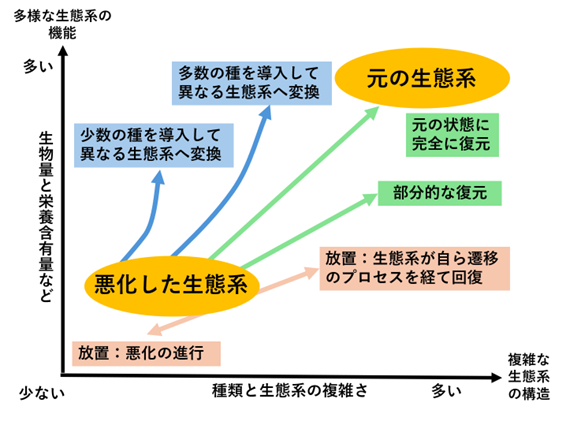

2025年4月施行された「地域における生物多様性の増進活動促進法」では、生物多様性の維持に加え、回復と創生に資する「増進活動実施計画」を認定する2つの制度が創設された。一つは、企業等が、「増進活動実施計画」を作成し、主管大臣が認定する制度と、2つ目は、市町村がまとめ役として、地域の多様な主催と連携して行う活動「連携増進活動計画」を主管大臣が認定する制度である。特に認定を受けた市町村は、土地所有者等と「生物多様性維持協定」を締結することで、長期的・安定的に活動を実施できると期待される。しかし、具体的な回復と創生の手法の議論はこれからである。悪化した生態系をどのように回復するかについては図2に示す多様な選択肢が考えられる。すなわち、1)元の生態系に完全に戻す、または部分的に戻す、2)元とは異なる生態系に置換する、3)自然のもつ回復力を活用し、人手はなるべく加えない等である。いずれの選択肢も現在の優れたサイトを維持するよりは、困難な挑戦となり、時間も要する。しかし、さらなるデータの集積、社会的学習、共創などを通じて、個人の変容と社会の変容、さらには、自然と地域の好循環の実現の好機と機会と捉えることもできる。

市民科学の飛躍

個人や社会の変容や自然と地域の好循環をもたらすアプローチとして、市民科学への期待が高まっている。市民科学とは、市民による科学活動であり、多くの場合は、研究者や多様な組織との協働で行われる。その市民科学は、多様なキャリアや専門知識をもつ市民の参画,ICT(情報通信技術)やAI の活用,データ収集のためのスマホ,モバイルアプリの普及などにより、急速に進展し、その対象分野,規模,手法,量は飛躍的に拡大している(小堀 2022)。

市民科学の意義

市民科学は,科学,教育,社会に変革をもたらしている。科学の分野では,多くの市民が研究活動に参画することで,従来の専門家だけによる閉鎖的な科学の在り方を変え,「科学の社会化」をもたらしている。教育の分野では,学校教育の探究活動や生涯教育の一環として,市民科学プロジェクトに関わることで,主体的な学びを通じた自然や社会に対する価値観の変化や行動変容を促進している。得られた成果は,課題解決,政策提言,持続可能な社会の構築などを通じて,社会の革新にも活かされている。市民科学は,これらの変革を同時に行えるという点でも強みをもつ。

市民科学のプロジェクトは、一般的に図3に示すスキームに従って進められる。インプットでは、自然科学と社会科学の多様な分野が対象とされる。プロジェクトデザインでは、市民が容易な方法で精度の高い科学的なデータを収集でき、楽しみながら継続できることが重要な要件となっている。

出典:小堀(2020)

社会生態システムとしての市民科学

最近では、社会生態システム(SES)を扱う市民科学のアプローチが注目されつつある。図1に示す、3つの階層間のつながりや因果関係に焦点を当てることによって、統合的で革新的なプロジェクトが推進されている。(小堀 2025)。

企業のネイチャーポジティブに関する市民科学の活用事例

企業のネイチャーポジティブに関する市民科学の活用事例については、執筆者が関わってきた2つの事例を紹介したい。

事例1 スマホとAIを活用した世界規模の生き物しらべ

「iNaturalist」(https://www.inaturalist.org/)は、全ての生物分類群を対象とする生き物調査の世界規模の最も人気のある市民科学のプラットフォームで、日本語をはじめ40 の言語での利用が可能である。登録者はiNaturalist のアプリに観察した野生生物の写真をアップロードするとAIと世界中の880 万人にのぼる登録者の協働によって種名が確定されると、生物多様性のデータベースである地球規模生物多様性情報機構(GBIF)に登録される。データはだれでも活用できる。このプラットフォームは自分の地域や組織で独自のプロジェクトを立ち上げられることが強みである。世界の都市を対象とした「City Nature Challenge」のプロジェクトには、2025年には東京を含め世界の669都市が参加し、世界の全観察者数は10万人、観察数の合計は約331万、同定された種数は7万種以上であった。都市の生物多様性の保全は優先度が高いことは、(株)Think Natureが世界最大規模の生物多様性データを収集し、その解析によって明らかにされた(Shiono et al. 2021)。私有地が多い都市の調査や評価には、市民科学が威力を発揮している。

事例2 京浜臨海部の複数の企業のビオトープによる生き物のネットーク

横浜市の京浜臨海部は明治以降の広大な埋め立て事業により、緑の少ない工場地帯が形成された。しかし、その後の都市緑地法や横浜市の条例により企業の敷地内にも一定の緑地や水辺のビオトープが創生された。2003年には、産官学民による「トンボはドコまで飛ぶかフォーラム」(2022)が組織され、現在でも約10の企業の緑地で、トンボのモニタリング調査が継続されている。参官学民よるモニタリング調査の結果、各企業のビオトープは生態的な飛び石としての機能をもち、広大な臨海部に、生物のネットワーク形成されていることが証明され、ネットワーク型の自然共生サイトに認定された。全国でもネットワーク型の自然共生サイトの認定事例は少ないが、中小企業や単独の企業では申請が難しい場合などには適している。

ネイチャーポジティブ経済の移行に向けて

世界経済フォーラム (2020b) は、世界のネイチャーポジティブ経済(NP経済)への移行による2020年~2030年の10年間の年間投資額は、368兆円となるが、投資額を引いた機会創出による増加額(収益)は、約1,372兆円となると予測した。日本でも内閣府(2022)による同様な手法を用いた算定では、年間47兆円の収益が見込まれている。

企業によるNP経済への移行に向けては、以下の更なる取組みが必要であろう。

- 企業活動による生物多様性への影響の可視化

- 自然資本への負荷の回避・低減の取組みと自然資本にポジティブな影響を与える取組の促進

- 消費者ニーズを把握し、ポジティブに資する製品・サービスを市場に提供

- ネイチャーポジティブ経営による地域社会の生物多様性への貢献

以上を実現するための具体的な方策としては以下が挙げられよう。

- 経済社会の変革のためにはみんなが自分事として取り組む。

- 革新的な取組だけでなく、色々なビジネス機会を活用する。

- 一人や一企業では無理でも多様な人、組織との連携、協同、共創で実践する。

- 交流やネットワークの形成。

市民科学の多様なアプローチの活用も取り入れ、企業人が社会のネイチャーポジティブをけん引すること大いに期待したい。

引用文献

- 小堀洋美(2020)インターネットを活用した市民科学のイノベーション-スマホを用いたプロジェクトの実践方法とその事例-,水環境学会誌,43, No.11,401-404.

- 和田武編著,小堀洋美著「地球環境保全論」, 219–256, 創元社.

- 小堀洋美, (2022),「市民科学のすすめ」,文一総合出版.

- 小堀洋美(2025)2章市民科学とは 岩浅有記,小堀洋美,佐藤真久編著者, (2025),「市民科学―自然再興と地域創生の好循環―」, 筑波書房

- 内閣府(2022)令和4年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(閣議決定)概要

- Shiono, T., Kubota, Y., Kusumoto, B. 2021. Area-based conservation planning in Japan: the importance of OECMs in the post-2020 Global Biodiversity Framework. Global Ecology and Conservation 30: e01783.

- トンボはドコまで飛ぶかフォーラム(2022) 報告書「どうする京浜の森」

- World Economic Forum (2020a) Nature risk rising: Why the crisis engulfing nature matters for business and the economy.

- World Economic Forum (2020b) New nature economy report II:The future of nature and business.

- World Economic Forum (2025)The global risks report 2025 20th edition, Insight report.